Sciences

Physique

Deuxième loi de Newton

Voici la formule de la force :

$$ F = ma $$

Pour une chutte libre sur terre l'accélération est de 9.81.

MRU & MRUA

Un Mouvement Rectiligne Uniforme (vitesse constante)

$$ v = \frac{\Delta x}{\Delta t} $$

Un Mouvement Rectiligne Uniformément Accélré (accélération constante)

$$ v = v_0 + a \Delta t $$

$$ x = x_0 + v_O * \Delta t + \frac{1}{2} a \Delta t^2 $$

MCU

| Symbole | Nom | Unité |

|---|---|---|

| $d$ | Distance | $m$ |

| $r$ | Rayon | $m$ |

| $v$ | Vitesse | $m/s$ |

| $a$ | Accélération | $m*s^{-2}$ |

| $m$ | Masse | $kg$ |

Un Mouvement Circulaire Uniforme.

- Périmètre d'un cercle

$$ d = 2 \pi r $$

- Accélération centripède

$$ a_c = \frac{v^2}{r} $$

- Force centripède

$$ F_c = m * a_c $$

Ondes

Une onde longitudinale est une onde qui se propage parallèlement au déplacement du milieu. Exemple: ressort.

Une onde transversale est une onde qui se propage perpendiculairement au déplacement du milieu. Exemple: le son, une corde, la lumière.

Une onde mécanique est une onde qui a besoin de matière (milieu) pour se propager. Exemple, le son, les ondes sismiques, etc.

Une onde électromagnétique est une onde qui peut se propager dans le vide, exemple: lumière, rayons X, etc.

| Symbole | Nom | Unité |

|---|---|---|

| $f$ | Fréquence | $Hz$ |

| $T$ | Période | $s$ |

| $\lambda$ | Longueur d'onde | $m$ |

| $c$ | Célérité | $m/s$ |

| $h$ | Constante de plank | --- |

| $E$ | Energie | $J$ |

- Formules fréquences

$$ f = \frac{1}{T} = \frac{c}{\lambda} $$

- Formule longeur d'onde

$$ \lambda = \frac{c}{f} = cT $$

- Energie

$$ E = hf = \frac{hc}{\lambda} $$

Onde sonores

| Symbole | Nom | Unité |

|---|---|---|

| $I$ | Intensité | $W/m^2$ |

| $I_0$ | Intensité de référence | $W/m^2$ |

| $L$ | Niveau d'intensité | $Db$ |

Effet doppler, voir vidéo

- Formule intensité sonore

$$ I = I_0 * 10^{\frac{L}{10}} $$

- Formule niveau sonore

$$ L = 10 \log{\frac{I}{I_0}} $$

Le timbre défini la complexité d'un son (fréquences multiples).

La hauteur d'un son est sa fréquence. Plus un son est aigu plus sa fréquence est élevée, et plus ça fréquence est basse, plus c'est grave.

L'intensité sonore est l'amplitude et l'énergie de l'onde. Elle se mesure en $W/m^2$

Le niveau sonore est l'échelle pratique donnant une valeur relative de l'intensité acoustique. Elle se mesure en Db (décibels)

La plage d'audibilité est de 12Hz à 20 000Hz. Pour ce qui est des ondes électromagnétiques, le domaine du visible s'étend de

Nucléaire, fission / fusion

Les nucléons désignent les consituants du noyau (protons et neutrons)

Z désigne le nombre de charges / numéro atomique. A désigne la masse des atomes

Des isotopes d'un même élément ont des noyaux possédant le même nombre de protons (Z) mais des nombres de neutrons différents ($A-Z$)

Il y a 3 types de rayonements (par ordre croissant de pénétration de la matière):

- $\alpha$ : émission de noyaux d'hélium (protons, charge positive)

- $\beta^-$ = émission d'électrons (électrons, charge négative)

- $\gamma$ : Émission de rayonnement électromagnétique (plus bas que les infrarouges et les rayons X) Pas de charge car pas de matière.

Une source est un échantillon radioactif émettant des rayonements.

L'activité d'une source est mesurée en becquerel (Bq) qui est le nombre de désintégrations par seconde (1 désintégration/s = 1Bq)

La demie-vie (ou "période" ou "T") est la durée au bout de laquelle l'activité de la source sera réduite de moitié.

La fission nucléaire est une désintégration e deux noyaux qui résultent avec la liberation d'énergie.

La fusion nucléaire est une association de deux noyaux en un noyau plus lourd qui résulte en une liberation d'énergie. (exemple, le soleil) C'est une réaction qui nécessite beaucoup d'énergie au départ.

★BIOLOGIE★

Mieux se connaître

Les risques d'infections :

Les agents infectieux :

Constamment, notre organisme subit la pénétration de microorganisme pathogène ou non pathogène.

Pathogène : Organisme capable de créer une maladie chez un autre organisme.

Il y a plusieurs types : Infection bactérienne, Contamination virale, Parasite, Champignon…

Les bactéries : Organisme unicellulaire et procaryote. Leur génétique est formée d'un seul chromosome et est souvent complété par de petites molécules d'ADN circulaires.

→ 2 actions pathogènes :

- un grand pouvoir de multiplication

- sécrétion de puissantes toxines via des ribosomes (parfois)

Les bactéries s'adaptent facilement, ce qui leur permettent une grande résistance.

Certaines bactéries ont des effets positifs pour le corps comme pour la digestion.

La Capsule : elle permet l'adhésion et la protection de la bactérie.

La paroi cellulaire : enveloppe rigide, squelette externe

La membrane plasmique Elle joue un rôle de perméabilité sélective, c'est-à-dire qu'elle assure le passage sélectif de molécules entre l'extérieur et l'intérieur de la bactérie (nutriments, déchets, ions…)

Le cytoplasme : substance dans laquelle baignent les organites

Les ribosomes : ce sont des composés de protéines et d'ARN

Les plasmides : molécule d'ADN différente de l'ADN chromosomique, capable de réplication autonome et non essentielle à la survie de la bactérie

Les pili: appendices situés à la surface de la bactérie non impliquée dans la mobilité

Le flagelle : sert au déplacement

Le nucléoïde : région irrégulière dans laquelle se trouve presque tout le matériel génétique

Les virus : Parasite qui utilise le système reproducteur d'une cellule pour se reproduire jusqu'à ce qu'elle meure.

- Pénètre une cellule

- Mets son ARN dans la cellule

- Les ribosomes lisent l'ARN viral et produisent de nouveaux virus

Les protozoaires : être unicellulaire, non visible à l'œil nu, qui se nourri d'autre être vivant par phagocytose pouvant créer des maladies et des infections ou être bénéfique l'écosystème (purification de l'eau).

Les champignons microscopiques : se nourrissant de tissu mort, ils peuvent :

- S'introduire dans la peau (mycose)

- S'introduire dans le cuir chevelu (teigne)

- S'introduire dans les muqueuses

- S'introduire dans les voies respiratoires

Les réponses immunitaires :

Le sang :

| 55% Plasma | 45% Cellules sanguines |

|---|---|

| -1% Globules blancs et plaquettes / 44% Globules rouges |

Le plasma :

93% de sérum → contient ; eau, hormones, anticorps

7% de protéines → pour la coagulation

Les globules rouges : Composé de cytoplasme servant de support à l'hémoglobine qui transporte l'oxygène

Les globules blancs ou les leucocytes : servent à défendre l'organisme

Les différentes formes de leucocytes :

| Polynucléaires | Mononucléaires |

|---|---|

| Neutrophiles | Lymphocyte B : Créent des anticorps contre les bactéries |

| Éosinophiles | Lymphocytes T : Créent des substances contre les microorganismes parasites |

| Basophiles | Macrophages : Phagocytent les bactéries (les digèrent) |

Le système lymphatique :

La lymphe : C'est un liquide riche en plasma et en lymphocyte qui bouge dans tout le corps grâce aux muscles et à la pression des vaisseaux lymphatiques. Elle recueille certains déchets, des bactéries et des cellules endommagées provenant de l'intérieur des tissus du corps afin qu'ils puissent être évacués du corps ou détruits.

Les réactions immunitaires :

2 grands types de réactions :

- Réaction innée ou non spécifique

- Réaction acquise ou immunitaire

Réaction innée ou spécifique :

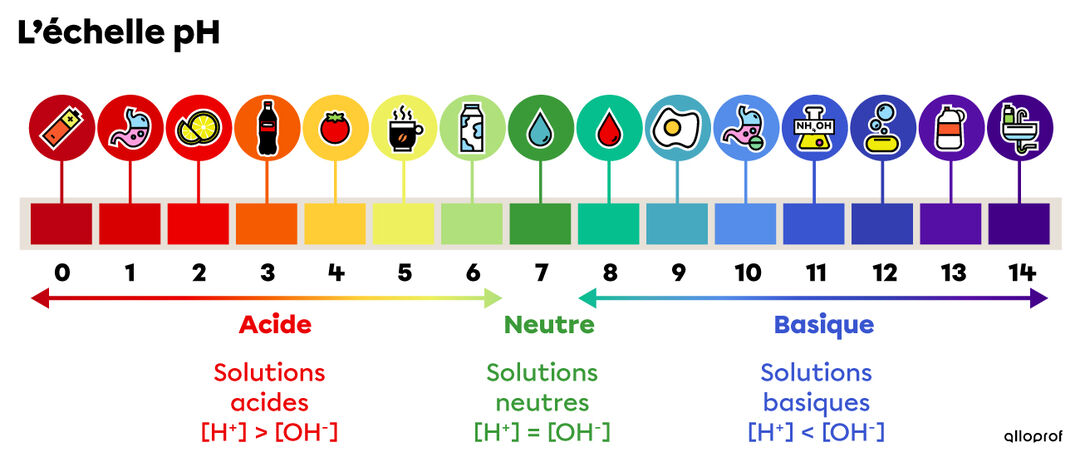

- La peau : Imperméable aux microbes grâce à la kératine et à la sueur qui ont un PH de ~ 4, qui tue certains champignons ou bactéries.

- Les larmes, le mucus nasal, la salive : Possède une enzyme tueuse de bactéries.

- L'acide gastrique : Se trouve dans l'estomac, détruisant de nombreux microbes.

- Les globules blancs : Les macrophages et les polynucléaires phagocytent les microbes.

- La phagocytose : Processus de l'organisme qui lui permet de se débarrasser d'éléments nocifs, tels que des agents pathogènes ou des cellules en fin de vie.

-

Réaction inflammatoire : Réaction locale, vasculaire et cellulaire.

Symptômes d'une réaction inflammatoire : - La douleur → les nerfs sont touchés

- Une rougeur → besoin de plus de sang, plasma/ globules blancs

- Chaleur → stimule la réponse immunitaire, peut diminuer la croissance de microbes

- Gonflement → due à l'activité massive du plasma

Réaction acquise ou immunitaire :

4 caractéristiques :

- La spécificité : La capacité de reconnaitre et d'éliminer les microbes

- La diversité : La capacité à réagir face à des millions d'agresseurs

- Reconnaissance du soi et du non soi : La capacité à distinguer les cellules du corps des autres cellules

- La mémoire : La capacité à se souvenir des antigènes et à réagir plus rapidement en cas de nouvelle infection

Le soi et le non soi :

La reconnaissance se fait via des protéines qui forment le système HLA (Human Leukocyte Antigen). Elles se trouvent dans la membrane des cellules du corps, elles sont uniques à chaque être humain. Un antigène : substance repérée par le système immunitaire qui produit alors un anticorps pour la détruire. L'anticorps est spécifique à un antigène, comme une clé pour une serrure.

Réaction immunitaire spécifique :

2 types de réactions face à l'antigène :

- Humorale : Entraine la production d'anticorps capables de se fixer sur les antigènes pour les détruire.

- L'infection se propage.

- Les macrophages se multiplient dans les ganglions lymphatiques.

- Les macrophages envoient un message à la cellule dendritique pour signaler une infection.

- La cellule dendritique contacte le lymphocyte T qui va se multiplier et contacter le lymphocyte B.

- Lymphocyte B qui va se spécialiser contre l'antigène auprès de la cellule dendritique.

- Les lymphocytes T vont aider à ne pas mourir avant l'arrivée des lymphocytes B.

- Les lymphocytes B se transforment en plasmocytes afin de libérer des anticorps.

- Quand l'infection est finie, la plupart des lymphocytes B meurent. Certains restent et se transforment en lymphocytes B mémoires.

-

Cellulaire : Implique la destruction des cellules infectées.

Le lymphocyte T va se transformer en Lymphocyte T cytotoxique qui est capable de libérer une protéine (la perforine). Son rôle est d'attaquer la membrane des cellules cibles. C'est la lyse cellulaire.

Anticorps : Les anticorps, ou immunoglobuline, sont essentiellement des protéines plasmatiques : ils peuvent pénétrer dans les tissus, mais très peu à l'intérieur des cellules. Les anticorps constituent l'immunoglobuline majoritaire du sang. Leur production augmente fortement en cas d'état infectieux.

Anticorps + Antigène : Chaque anticorps se lie avec un antigène via un déterminant antigénique. Cela va permettre à l'antigène d'être neutralisé ou d'être phagocyté par un macrophage.

La mémoire immunitaire :

Les lymphocytes B et T sont responsable de la mémoire immunitaire.

- 1er contact avec l'antigène.

- Environ 10 jours plus tard, les lymphocytes produisent beaucoup de cellules effectrices afin d'éradiquer l'infection.

- Lord d'un 2ᵉ contact, les cellules mémoires (lymphocytes) vont se multiplier rapidement. → C'est la réponse secondaire, elle permet d'être moins malade lors d'un second contact avec l'antigène.

La vaccination :

C'est l'introduction dans le corps d'antigènes sous une forme atténuée ou morte afin de déclencher une réaction immunitaire sans être malade. Cela va créer des cellules mémoires.

⚠ La diminution des anticorps est plus rapide avec le vaccin qu'avec l'antigène pur/réel. C'est pour cela qu'il y a des rappels.

Les greffes :

Mise en place d'un organe étranger dans le corps humain.

3 types de greffe :

- L'autogreffe : Le greffon provient de sa propre personne. Le donneur est aussi le receveur.

- L'allogreffe ou l'homogreffe : Le donneur et le receveur sont 2 personnes différentes.

- La xénogreffe : Le donneur et le receveur ne sont pas de la même espèce (Foie de babouin greffé sur un humain).

→ Prélevé sur une personne vivante : La moelle osseuse, le rein, de la peau, un fragment osseux, lobe hépatique, lobe pulmonaire

→ Prélevé sur une personne morte : le cœur, le foie, les reins, les poumons, le pancréas, des os, la cornée, les intestins

Condition de réussite de la greffe : il faut que les caractères biologique du tissu soient les plus proches possible.

Le rejet de la greffe : Les antigènes du donneur vont être considérés comme étranger. Les leucocytes vont considérer la greffe comme une attaque et vont détruire petit à petit le greffon.

Le système nerveux :

Son organisation est faite en 2 parties.

-

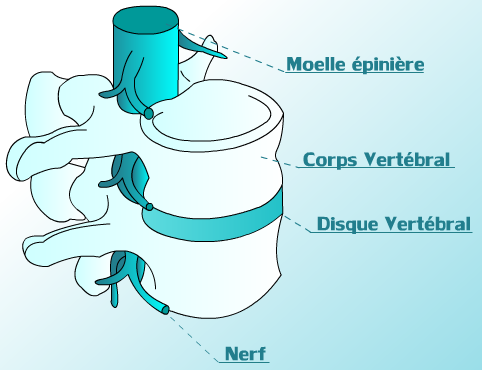

Le système nerveux central : Aussi appelé SNC, il est formé de l'encéphale et de la moelle épinière qui est située dans le canal rachidien (à l'arrière de la colonne vertébrale).

L'encéphale : Est composé du cerveau, du cervelet et du tronc cérébral. -

Le système nerveux périphérique : Est constitué des nerfs crâniens (attaché au tronc cérébral) et les nerfs rachidiens (à la moelle épinière) qui permettent le transport des informations.

Les protections du système nerveux central :

- La boîte crânienne ou le crâne

- La colonne vertébrale

- Les méninges (membranes)

3 types :

- la dure-mère ou méninge dure

- l'arachnoïde

- la pie mère

Le cerveau et le cervelet

Le cervelet : Il est le régulateur de la fonction motrice. Il régule les activités des muscles durant un mouvement volontaire global, la tonicité des muscles qui maintiennent la posture et l'activité musculaire qui maintiennent l'équilibre.

On distingue :

- Les neurones sensitifs → Amènent les informations sensorielles

- Les neurones moteurs → Contrôlent les actions et les organes

- Les neurones d'association → lient les 2 types de neurones précédents

L'influx nerveux et sa propagation :

Les neurones créent des influx électriques le long des axones jusqu'aux synapses.

La différence de répartitions des ions au repos ou sous stimuli crée un influx nerveux, il va se propager entre les neurones et permettre la libération de neurotransmetteurs du bouton synaptique à la fente synaptique.

Facteurs influençant le bon fonctionnement du système nerveux :

- Le manque de sommeil

- La fatigue

- Le stress

- Le surmenage

- Les organes sensoriels peuvent être parfois endommagés par différent facteur environnement (trop de bruit ou de lumière…).

- Une lésion des récepteurs empêche une réception correcte des messages nerveux (médicaments, drogues, substance psychotrope).

Les rôles du système nerveux :

- Mettre en relation les individus et le monde extérieur.

→ Organes des sens et récepteurs sensoriels - Relier et coordonner l'activité des différents organes.

→ EX : l'homéostatie, c'est un ensemble de processus qui permettent de maintenir constant les paramètres de l'organisme. - Permettre un certain nombre d'activités supérieures. → EX : Langage, imagination, pensées, créativité

3 types de nerfs :

- Le nerf sensitif : Il transmet les informations des récepteurs sensoriels vers les centres nerveux.

- Le nerf moteur : Il transmet les informations/ordres du cerveau au corps.

- Le nerf mixte : Il contient des fibres sensitives et motrices.

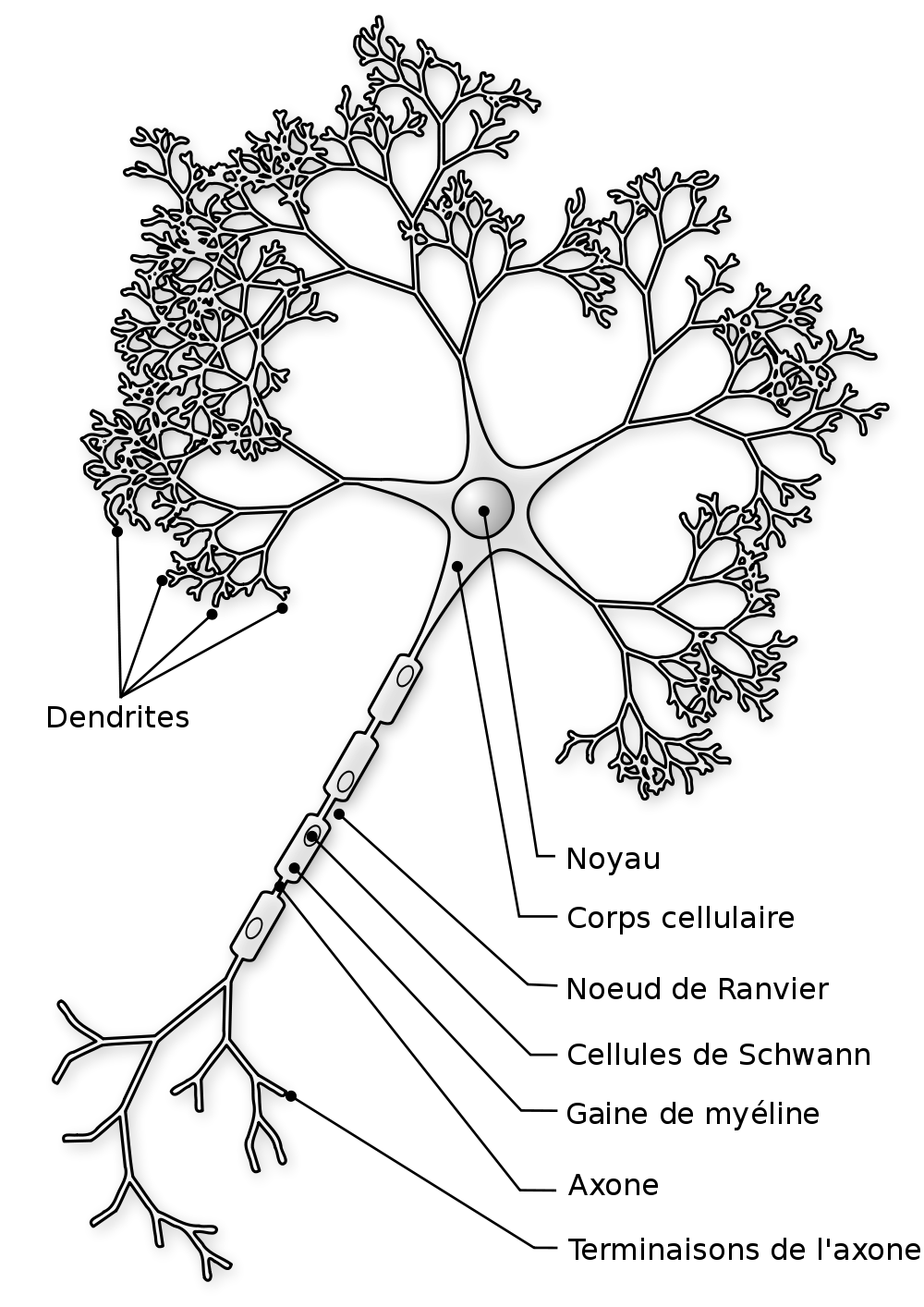

Les neurones :

Cellule nerveuse : Il reçoit, conduit et transmet les informations d'une cellule à une autre grâce à sa structure.

Soma : Cytoplasme autour du noyau du neurone.

Dendrites : Collectent les messages extérieurs.

Cône axonique : Zone reliant le soma et l'axone.

Axone : Conduit les messages des dendritiques aux synapses.

Gaine de myéline : Enroulement de membranes cellulaires qui entourent l'axone et qui créent une protection.

Nœud de Ranvier : Petits domaines intercalés entre les segments de myéline qui concentrent des canaux ioniques assurant les flux d'ions sodium et potassium nécessaires à la transmission du potentiel d'action qui s'effectue par des bonds de nœud en nœud.

Oligodendrocyte : Forme les gaines de myélines autour des axones.

Synapse : Endroit où les messages sont transmis.

Neurone présynaptique : Neurone qui transmet l'information.

Vésicule : Transporteur de l'information.

Fente synaptique : Aussi nommé SC (synaptic cleft) est la zone entre deux neurones dans laquelle l'information est transmise.

Neurotransmetteur : Médiateur chimique synthétisé et libéré par un neurone, permettant à celui-ci de transmettre des messages en se fixant sur d'autres cellules.

Récepteurs : Protéine réceptrice du message poursuivant la transmission du message.

Neurone postsynaptique : Neurone qui reçoit l'information.

Vivre sa sexualité de façon responsable

Fonction et régulation du testicule :

- Le testicule produit des spermatozoïdes et notamment de la testostérone (hormones).

- Le testicule contient un très grand nombre de tubes séminifères qui sont le lieu de la formation des spermatozoïdes → La spermatogenèse.

- Le testicule a une fonction endocrine → Implication dans la fabrication d'hormones.

- Les cellules situées entre les tubes séminifères (cellules de Leydig) produisent la testostérone.

Les rôles de la testostérone :

- Chez le fœtus : Différentiation des voies génitales mâles.

- À la puberté : Les caractères sexuels secondaires se développent.

-

Chez l'homme adulte :

- La spermatogenèse

- L'érection/l'éjaculation

- Le maintien des caractères sexuels secondaires

- Le maintien de la libido

★ La testostérone est sécrétée de manière globalement stable de la puberté à la fin de vie sans variation cyclique (cycle masculin ± 1 jour).

★ Le taux de testostérone dans le sang est maintenu constant pour assurer correctement la fonction reproductrice des Hommes.

La vessie : Réservoir de pipi.

Canal déférent : Canal qui véhicule les spermatozoïdes des testicules jusqu'à l'urètre.

Vésicule séminale : Glande située de part et d'autre de la vessie qui produit le liquide pour conduire et nourrir les spermatozoïdes.

La prostate : Sa fonction principale est de produire environ 20% du liquide séminal et de le stocker.

Les glandes de Cowper : Secrète un liquide clair et visqueux qui sert à lubrifier l'urètre et à réduire son acidité.

Le pénis : Organe qui sert à uriner et à éjaculer.

L'urètre : Canal permettant l'évacuation des fluides.

L'épididyme : entrepose les spermatozoïdes afin qu'ils atteignent leur pleine maturité.

Les testicules : S'occupent de la spermatogenèse.

L'hypophyse : Glande endocrine qui secrète 2 hormones :

- FSH → Follicule Stimulating Hormone

Elle stimule les cellules de Sertoli (Cellule dans les tubes séminifères qui assurent la nutrition des futurs spermatozoïdes). Elle stimule la spermatogenèse. - LH → Luteinising Hormone

Elle stimule la production de testostérone via des cellules de Leydig.

★ Elles sont toutes les deux caractérisées par une sécrétion pulsatile.

L'hypothalamus : Glande endocrine

- GnRH → Gonadotophin Releasing Hormone

Sécrétée de manière pulsatile, elle stimule la production de FSH et de LH par les cellules de l'hypophyse. On parle de complexe Hypothalamo-Hypophyse.

★ L'ensemble du mécanisme hormonal est autorégulé par les rétroactions négatives.

Les cycles sexuels chez la femme :

-L'utérus fonctionne de façon cyclique de ± 28 jours.

- L'épaisseur de l'endomètre varie et a plus ou moins de vaisseaux sanguins.

- En absence de fécondation, l'endomètre se décolle → Devient les règles.

- Les règles marquent le début de la puberté féminine.

- C'est une glande formée de follicules de taille et âge différent contenant un ovocyte chacun.

- Il fonctionne de façon cyclique.

- À chaque cycle, un follicule murit, le 14ᵉ jours, il se rompt et laisse échapper un ovocyte.

- Le reste du follicule se transforme en corps jaune.

Les ovaires produisent 2 types d'hormones :

- L'œstrogène : Produite par les follicules, elle stimule la croissance de la muqueuse utérine. Avant l'ovulation, elle fait un pic afin de modifier les glaires cervicales.

- La progestérone : Elle limite et complète l'œstrogène en créant les dentelles utérines et en diminuant les contractions.

★ Quand le corps jaune se décompose, il diminue le taux des 2 hormones et conséquemment déclenche les règles.

La régulation hormonale :

L'hypophyse secrète 2 hormones :

- FSH → Follicule Stimulating Hormone

Elle stimule la multiplication des cellules folliculaires. - LH → Luteinising Hormone

Elle stimule la production d'œstrogène via les cellules folliculaires.

★ C'est la GnRH qui va de l'hypothalamus à l'hypophyse pour sécréter du LH et du FSH.

-

Durant les menstruations :

- Le follicule se développe doucement

- Les hormones sont stables et faibles sauf le FSH qui fait une petite vague.

- L'endomètre se décolle et est évacué par le vagin.

-

Entre les menstruations et l'ovulation :

- Le follicule arrive doucement à maturité.

- L'œstrogène fait un pic ensuite, le LH en fait un plus grand et plus rapide pendant que le FSH fait un petit pic. Le FSH reste stable.

- L'endomètre se reconstruit, s'épaissit.

-

Pendant l'ovulation :

- L'ovocyte sort du follicule pour se rendre dans les trompes de Fallope.

- Les pics diminuent et la progestérone augmente doucement.

- L'endomètre s'épaissit.

-

Durant la phase létale :

- Le follicule se transforme en corps jaune et produit de la progestérone.

- Il y a une grosse vague de progestérone, une plus petite d'œstrogène tandis que le FSH et le LH sont stables.

- l'endomètre s'épaissit jusqu'à atteindre son maximum.

La ménopause :

Environ entre 50 et 52 ans, c'est la fin de la réserve de follicule. La fécondation n'est plus possible et les règles ne surviennent plus. Les hormones sont arrêtées d'être produite et c'est la fin du cycle.

La contraception : Méthodes chimiques et mécaniques

- Méthodes mécaniques : Elles empêchent la rencontre des cellules reproductrice. → EX : Le préservatif masculin ou féminin, diaphragme...

-

Méthodes chimiques : Elles agissent sur les organes reproducteurs en empêchant la formation ou la migration des cellules.

→ EX : Pilules, implant, anneaux...

- **Contragestion :** Empêchent une cellule œuf de s'implanter dans l'utérus s'il y a eu fécondation. → EX : Stérilet, pilules contragestives

- **IVG :** Interruption Volontaire de Grossesse. On expulse un embryon par une aspiration ou un médicament.

La grossesse et son suivi : Entre la fécondation et l'accouchement

Des tests via une prise de sang peut confirmer la présence de HCG (Human chorionic gonadotropin), une hormone émise par le placenta qui maintient le corps jaune afin de produire de la progestérone en continu. le LH et le FSH sont arrêtés d'être produit.

Les étapes de la grossesse :

Pendant la fécondation, les spermatozoïdes produisent des enzymes afin de détruire les différentes protections de l'ovule. Ce qui permet la fusion entre l'ovocyte et un spermatozoïde. Cela donne une cellule diploïde : un zygote.

Le zygote et sa membrane deviennent un œuf. Il continue son chemin vers l'utérus et commence des divisions mitotiques.

L'œuf grandi et devient une morula, car il ressemble à une mûre.

Il devient ensuite une blastula qui descend dans l'utérus pour s'accrocher à l'endomètre. C'est la nidation.

Il devient en embryon. Certaines cellules se détachent pour devenir l'amnios (membrane qui enveloppe l'embryon contenant le liquide amniotique), le cordon ombilical et une partie du placenta. On les appelle : Annexe.

★ Le placenta est un tissu mixte qui permet les échanges entre la mère et l'enfant.

Il produit également de la progestérone à partir du 4ᵉ mois, il succède au corps jaune.

Après 2 mois, l'embryon devient un fœtus.

Durant les 2 premiers mois, les organes vont s'ébaucher. Leur mise en place est appelée : organogenèse.

L'ocytocine est l'hormone qui déclenche l'accouchement. Les contractions musculaires rythmiques de l'utérus provoquent la dilatation du col. L'enfant est poussé vers l'avant, c'est le travail.

15 à 30 minutes environ après l'accouchement, les contractions reprennent afin d'expulser le placenta et les annexes fœtales. Cela s'appelle la délivrance.

La PMA : Procréation Médicalement Assistée.

L'insémination artificielle : En cas d'infertilité masculine, on peut mettre le sperme d'un donneur ou du conjoint (amélioré) dans le col de l'utérus.

La stimulation ovarienne : On administre un médicament via injection sous cutanée pour stimuler les ovaires.

La fécondation in vitro : Cela consiste à prendre un ovocyte et du sperme, de les mettre en contact dans un laboratoire. Lorsque l'œuf s'est divisé quelques fois, il est implanté dans l'utérus.

On peut utiliser cette technique avec les cellules des futur.e.s parents ou bien des cellules de donneur en cas d'infertilité ou d'anomalie génétique.

Les impacts de l'être humain sur l'écosystème :

Au cours de l'évolution, la biodiversité a connu des variations.

Certaine ont été qualifiés d'extension de masse, quand une ou des espèces disparaissent dans un court laps de temps sur l'échelle des temps géologiques.

→ La biodiversité est en continuel renouvellement.

Les perturbations peuvent être de différents niveaux et de différentes origines. Aussi bien : Positives que Négatives Faibles qu'Élevées Humaines que naturelles

Le milieu naturel doit fournir :

- Des sources de nourritures diverses

- Des zones d'habitat

- Des conditions favorables à la reproduction

Ces conditions sont nécessaires afin qu'une espèce puisse survivre et proliférer.

L'impact de l'être humain :

-

Impacts négatifs : L'urbanisation, L'agriculture intensive, La fragmentation de l'habitat (EX : une route), La surexploitation des ressources, La pollution, l'introduction d'espèces invasive

-

Impacts négatifs :

-

Le maillage vert : Créer des espaces verts là où il n'y en a pas.

- Le maillage bleu : Séparer l'eau polluée (sale) de l'eau potable.

-

Le maillage vert : Créer des espaces verts là où il n'y en a pas.

Service rendu par la biodiversité :

Un approvisionnement en :

- Eau douce

- Nourriture

- Fibres (Coton, bois...)

- Biomasse combustible

- Ressource génétique

- Médicaments

L'empreinte écologique :

La surface nécessaire au mode de vie d'une personne pour produire sa nourriture, les biens qu'il consomme et absorbe ses déchets.

Chimie

Modèle de lewis et autres

- Formule brute :

$$ C_4NH_{11} $$

- Formule développée (lewis) :

- Formule semi-développée :

CH3 --- CH2 --- CH2 --- CH2 --- NH2

- Modèle de Bohr :

Les électrons qui sont sur la dernière couche sont les électrons de valence, ceux qui peuvent faire des liaisons chimiques.

Les électrons qui sont sur la dernière couche sont les électrons de valence, ceux qui peuvent faire des liaisons chimiques.

Types de liaisons

Trouver le delta de l'électro négativité : électronégativité du premier élément - électronégativité d'un deuxième

Pour connaitre le type de liaison, il faut utiliser le barème suivant avec le delta de l'électronégativité

0 0.5 1.7 2 ...

|__________|__________|__________|__________|

covalente covalente ↓ ↓ ↓ ionique

non-polar polarisée

- Entre 0 et 0.5, la liaison est covalente non-polaire, aussi appellé liaison "pure"

- Entre 0.5 et 1.7, la liaison est covalente polarisée

- Entre 1.7 et 2, si c'est une liaison entre 2 métaux, la liaison est ionique, sinon la liaison est covalente polarisée

- Plus de 2, la liaison est ionique

Représentation spaciale

En utilisant la représentation de Cram on peut représenter une molécule dans l'espace (en 3D) sur un plan en 2D.

| Image | Description |

|---|---|

| Liaison dans le plan | |

| Liaison en avant du plan | |

| Liaison en arrière du plan |

Voici un exemple de représentation pour une molécule tétrahédrique:

Configuration spaciale VSEPR et son comportement dans l'eau

A FAIRE

| Configuration | polaire/apolaire | comportement dans l'eau |

|---|---|---|

| Thétrahédrique | apolaire | hétérogène |

| Coudée | polaire | homogène |

| Linaire | apolaire | hétérogène |

Equation de dissociation des sels

- Voici la formule de la dissociation d'un sel binaire

$$ MX_{(aq)} → M_{(aq)}^+ + X_{(aq)}^- $$

- Voici la formule de la dissociation d'un sel tertiaire

$$ MXO_{(aq)} → M_{(aq)}^+ + XO_{(aq)}^- $$

$M$ veut dire "métal" et $X$ veut dire "non-métal" et $O$ est tout simplement l'oxygène.

Voici un exemple avec $NaCl$ en sachant que $Na$ est un métal et $Cl$ est un non-métal. C'est donc un sel binaire et sa formule de dissociation dans l'eau est la suivante.

$$ NaCl_{(aq)} → Na_{(aq)}^+ + Cl_{(aq)}^- $$

Constante d'équilibre et concentration molaire

La concentration molaire est le nombre de mol par litre et son unité est le $mol/L$ sa formule est $\frac{n}{V}$.

La constante d'équilibre caractérise l'état d'équillibre d'une réaction chimique et est régie par la température, son unité est le $mol/L$ et sa formule est la suivante :

Pour la formule brute suivnte : $aA + bB → cC + dD$ : $Kc = \frac{[C]^c * [D]^d}{[A]^a * [B]^b}$ (à savoir que les crochets signifie la concentration molaire).

Réaction complète et incomplète

Une réaction complète c'est quand il ne reste aucun réactifs à la fin de la réaction.

Une réaction incomplète ou limitée c'est quand il reste un réactif à la fin de la réaction.

Sens des réactions

Chimie organique

Combustion

| Exemmple | Description |

|---|---|

| $C_3H_8$ | Faire la combustion du propane |

| $C_3H_8 + O_2 → CO_2 + H_2O$ | La mettre dans l'équation de combustion complète |

| $C_3H_8 + 2O_2 → 3CO_2 + 4H_2O$ | Pondérer l'équation (d'abord les $C$, puis les $H$ et puis les $O$) |

pH

$$ -\log{[H_3O^+]} $$

$[H_3O^+]$ est l'ion hydronium.

Équations ioniques

Incertain

| Exemple | Explication |

|---|---|

| $H_2SO_4$ et $NaOH$ | Énoncé |

| $H_2SO_{4 (aq)} + NaOH_{(aq)}$ | Mettre les 2 molécules ensemble et sous forme aqueuse (dissous dans l'eau) |

| $H_2SO_{4 (aq)} + NaOH_{(aq)} → H_2O_{(l)} + Na_2SO_{4 (aq)}$ | Combiner les cations et les anions ($H^+$ et $OH^-$ donne $H_2O$ / $Na^+$ et $SO_4^{2-}$ donnent $Na_2SO_4$)$ |

| $H_2SO_{4 (aq)} + 2NaOH_{(aq)} → 2H_2O_{(l)} + Na_2SO_{4 (aq)}$ | Pondérer l'équation |

| $2H^+ + SO_4^{2-} + 2Na^+ + 2OH^- → 2Na^+ + SO_4^{2-} + 2H_2O_{(l)}$ | Décomposer l'équation en ions et pondérer la nouvelle équation |

| $2H^+ + 2OH^- → 2H_2O_{(l)}$ | Supprimer les doublons qui sont des 2 cotés de l'équation (ils sont les ions spectateurs) |

| $H^+ + OH^- → H_2O_{(l)}$ | Simplifier |

Oxydoréduction

Faire une oxydoréduction de $Cu$ et $NO_3$

| Exemple | Description |

|---|---|

| $Cu/Cu^{2+}$ $NO/NO_3^-$ |

Trouver l'équivalent dans les cations et anions du tableau de solubilité |

| $Cu → Cu^{2+}$ $NO → NO_3^-$ |

Equilibrer tous les éléments autre que O et H, dans ce cas il n'y a rien à équilibrer |

| $Cu → Cu^{2+}$ $NO + 2H_2O → NO_3^-$ |

Equilibrer les $O$ en ajoutant des $H_2O$ |

| $Cu → Cu^{2+}$ $NO + 2H_2O → NO_3^- + 4H^+$ |

Equilibrer les $H$ en ajoutant des $H^+$ |

| $Cu → Cu^{2+} + 2e^-$ $NO + 2H_2O → NO_3^- + 4H^+ + 3e^-$ |

Equilibrer les charges en ajoutant des électrons |

| $3Cu → 3Cu^{2+} + 5e^-$ (multiplié par 3) $2NO + 4H_2O → 2NO_3^- + 4H^+ + 5e^-$ (multiplié par 2) |

Multiplier toues les 2 demi-équations pour que les charges soit égales |

| $3Cu + 2NO_3^- + 4H^+ + 5e^- → 2NO + 4H_2O + 3Cu^{2+} + 5e^-$ | Mettre les deux demi-équations en une (voir gamma plus bas) |

| $3Cu + 2NO_3^- + 4H^+ → 2NO + 4H_2O + 3Cu^{2+}$ | Supprimer les électrons car égaux |

- Équilibrer les autres éléments que O et H (pondération)

- Equilibrer les $O$ en ajoutant $H_2O$

- Équilibrer les H en ajoutant $H^+$

- Rétablir l'égalité des charges en ajoutant $e^-$

- Multiplier si charges différentes

- Écrire l'équation complète (gamma)

Biologie

Système immunitaire

Le système immunitaire commence toujours par un antigène qui passe une barrière naturelle du corps (comme la peau par exemple)

Ensuite il peut y avoir 2 scénarios possibles, le premier c'est la réaction immunitaire innée et non-spécifique et la seconde c'est la réaction immunitaire acquise.

Réaction immunitaire innée

La première ligne de défence est le macrophage (aussi appellé phagocyte) qui va dévorer les intrus (identification et adhésion, ingestion, digestion et expulsion)

Le macrophage est une très grosse cellule comparée au pathogène qu'il détruit (il est par exemple 210 fois plus grand qu'un corona virus et 10.5 fois plus grand qu'une bactérie E-Coli)

Quand les macrophages ne sont plus suffisant non plus ils libère un message chimique dans le sang qui remonte jusqu'au cerveau pour déclencher l'inflammation.

La température du corps augmente (fièvre) ce qui permet une dilatation des vaisseaux sangins (gonflement), une rougeur et de la douleur. Cela permet de libérer un liquide (plasma) dans la zone infectée.

Ce liquide ammène aussi le système complémentaire (qui n'est pas au programme) et qui va ainsi facilité le travail des macrophages et tuer les pathogènes.

Si tout ceci n'est toujours pas suffisent, le corps entame le processus de la réaction immunitaire spécifique.

Réaction immunitaire spécifique

Pendant l'infection la cellule dendrétique va communiquer aux lymphocytes T auxilières (spécifique, ils ne fonctionne contre un seul antigène et prennent du temps à être trouvé). Qui vont se multiplier et activer les lymphocytes B.

Les lymphocytes B (eux aussi spécifiques) vont eux aussi se multiplier et produire des anticorps (spécifiques) qui vont s'attacher sur les pathogènes pour les agglutiner (ainsi les empécher de bouger ou d'agir) pour faciliter grandement le travail des macrophages pour les détruire.

Les lymphocytes T tueuses sont spécialisées pour tuer des cellules, principalement infectées par des virus en utilisant des cytotoxines.

À la fin de toute la réaction immunitaire, seul les lymphocytes T auxilières mémoires et les lymphocytes B mémoire sont gardés. Ce sont eux qui permettent la réaction immunitaire acquise lorsque ce pathogène se représentera.

Les lymphocytes B vont aussi produire de faible quantité d'anticorps pendant toute une durée qui vous rends potentiellement imunisé à vie contre la maladie.

Réaction immunitaire acquise

Lors ce que le pathogène se représentera, il sera beaucoup plus rapidement détruit car les lymphocytes B et T aux vont rapidement recréer des anticorps en grande quantité.

La vaccination

La vaccination a pour but de permettre l'immunité acquise. Ce sont des antigènes qui vont déclencher la réaction immunitaire dans le but d'être suffisamment puissant pour aller jusqu'a la production de lymphocytes mémoires et d'anticorps mais suffisament impuissant pour ne pas causer de dégats à l'organisme.

Les rejets de greffes

Le but du système immunitaire est de différencier le "soi" du "non-soi", tout ce qui n'appartient pas à notre corps doit être détruit (à quelques exceptions). C'est ce qu'il se passe dans le cas des rejets de greffes.

Pour contrer ce phénomène, les donneurs doivent être compatibles avec le receveur, ou des immunosuppresseurs sont donné au receveur pour dimminuer l'intensité de la réponse immunitaire.

Le système nerveux

Le système nerveux regroupe l'ensemble des organes qui interviennent dans la reception d'un stimulis ainsi que dans la production, la transmission et le traitement de l'influx nerveux.

L'influx nerveux est une activité électrique qui se propage dans le système nerveux grâce à la stimulation de neurones

Système Nerveux Central (SNC)

Le Système Nerveux Central, aussi appellé "SNC" sert à recevoir les informations reçues et interpreter une réponse motrice.

Il est composé de l'encéphale (cerveau) et de la moele épinière.

Il est protégé par:

- Le cuir chevelu

- Le crâne

- Les méninges (composée de la dure-mère, l'archnoïde et la pie-mère)

- Le liquide céphalorachidien (dans lequel baigne le cerveau)

Le système nerveux central nécessite une grande quantité de glucose.

Le cervelet

Le cervelet analyse les informations provenant des yeux ainsi que de l'oreille interne pour gérer l'équilibre, la position, la vitesse et la force du corps.

Le tronc cérébral

Le tron cérébral se situe en dessous du cerveau et fait le lien entre le cerveau, le cervelet et la moelle épinière.

Il controle aussi certains centres vitaux tels que:

- Le rythme respiratoire

- Le rythme cardiaque

- La pression sanguine

Il gère aussi certains réflexes comme la toux, le vomissement et l'éternuement.

La moelle épinière

La moelle épinière se situe dans la colone vertébrale et est protégée par les vertèbres et le canal rachidien.

Il transmet l'influx nerveux des nerfs sensitifs au SNC et du SNC vers les nerfs moteurs.

Il gère aussi certains réflexes dit "protecteurs". Les nerfs qui partent de la moelle épinière vers d'autres nerfs sont appellés nerfs rachidiens.

Le Système Nerveux Périphérique (SNP)

Le Système Nerveux Périphérique (SNP) comprent tous les autres nerfs que ceux du systèmes nerveux central. C'est a dire tous les nerfs moteurs et nerfs sensitifs.

Les nerfs sensitifs récupères des informations pour les envoyer au SNC, par exemple, par le toucher, le gout, etc.

Les nerfs moteurs sont activés par le SNC, exemple: les muscles.

Les neurones

Un neurone ou "cellule nerveuse" est la plus petite partie du système nerveux, ils sont responsables de la transmission de l'influx nerveux.

Un neurone est consitué de :

- Des dendrites, qui comportent également les synapses qui permettent la communication d'un neurone à l'autre. Ce sont les dendrites qui vont ammener l'influx nerveux vers le reste du neurone.

- D'un corps cellulaire, lui même composé de :

- D'un noyau

- Du cytoplasme

- L'axone qui est la plus longue partie de la cellule et qui est protégé par la gaine de myéline qui sert d'isolant.

- Enfin l'influx nerveux est ammené aux terminaisons de l'axone où il va passer par les synapses à un autre neurone.

Les synapses sont les points de communications entre deux neurones qui comprennent la fente synaptique. La communication entre deux neurones se fait à l'aide de substances chimiques appellés neurotransmetteurs

Lors de la prise d'une substance psychotrope, ce sont ces neurotransmetteurs qui sont altérés.

La sexualité

Spermatogénèse

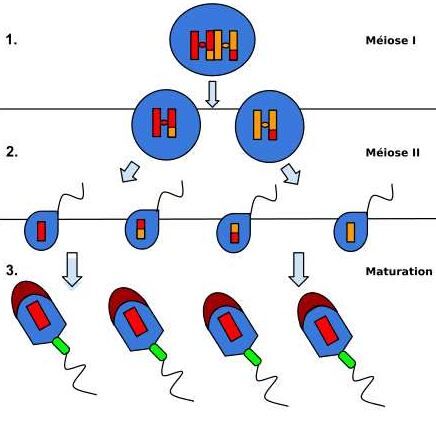

La spermatogénèse est le processus de production des spermatozoïdes. Il se compose d'une mitose suivit de meioses.

Après la spermatogénèse les spermatozoides sont haploides (n'ont que 23 chromosomes à la place de 46 comme dans les cellules diploides).

La spermatogénèse permet la production de 400 millions de spermatozoïdes par jour.

Les hormones qui influe sur la spermatogénèse sont :

- La testostérone, produite dans les testicules et stimule la production de spermatozoïdes.

- L'hormone LH produite par l'hypophyse (dans le cerveau) qui fait produire plus de testostérone.

- L'hormone FSH aussi produite par l'hypophyse qui rends plus réceptif à l'hormone LH.

Ces trois hormones ont pour but de produire un maximum de spermatozoïdes. Mais une fois que le seuil est atteint, la testostérone envois un message (hormone inhibine) à l'hypophyse pour diminuer la production de LH.

Cycle ovarien et menstruel

Le cycle ovarien dure 28 jours et se passe dans l'un des deux ovaires et résulte dans la production d'un ovocyte.

Le cycle menstruel dure également 28 jours et se passe dans l'utérus.

Hormones masculines

Hormones féminines

Synthèse des protéines

Une protéine est une grosse molécule composées de molécules plus petites apellées acides aminés. Les protéines sont une brique fondamentale de la construction de la vie (nottament des cellules)

La transcription est la synthèse d'une molécule d'ARN messager (ARNm) à partir de la séquence d'ADN d'un gène. ADN → ARNm

L'ADN a deux hélices, ARN a un seul brin. L'ADN a des bases "T" tandis que l'ARN a des bases "U" a la place.

La traduction est la fabrication d'une protéine à partir de la séquence de nucléotides d'une molécule d'ARNm. Pendant celle-ci, le code génétique est converti en acides aminés. ARNm → Acides aminés → Protéines

L'ARNt est aussi nécessaire pour faire la traduction.

Les mutations sont des modifications de la séquence d'ADN des gènes. Il y en a 4 types : la substitution, le déplacement, l'ajout ou la perte d'un ou de plusieurs nucléotides.

On peut ainsi trouver les acides aminés qui code une protéine à partir de l'ADN ou de l'ARNm.

- Transformer les "T" de l'ADN en "U" dans l'ARNm

- Trouver les codons dans le tableau pour retrouver les acides aminés correspondants aux codons de l'ARNm.

L'ADN et les gènes

ADN contient le code génétiques qui comportent toutes les informations héréditaires. L'ADN est sous forme d'une double hélice. Les gènes sont codés grâce aux bases azotées A - T et C - G. Qui vont ensemble.

Un gène est un segment d'ADN qui code pour un caratère ou les instruction de fabrications de molécules. Il se situe à une position bien précise du chromosome.

Un chromosome est formé par 2 brins d'ADN reliés par le centre. L'humain en a 23 paires. La femme a tous les chromosomes sous forme XX tandis que l'homme a une paire de chromosomes sous forme XY sur la 23em paire.

Les échiquiers de croisements et hérédité

L'hérédité est le processus de transmission de caratères d'un parent à ses descendants.

Un croisement constitue un échange de gamètes entre deux individus lors d'une reproduction sexuée. 50% des gamètes proviennent du male et 50% proviennent de la femelle.

- S correspond à un allèle dominant et code pour la queue courte

- s correspond à un allèle récessif et code pour la queue longue

- B correspond à un allèle dominant et code pour la couleur brune

- b correspond à un allèle récessif et code pour la couleur blanche

Un allèle est une variante d'un gène.

Homozygotes signifie qu'un individu a deux fois la même allèle pour le même gène. Un gène récessif est toujours homozygote.

Hétérozygote signifie qu'un individu n'a pas deux fois la même allèle pour le même gène.

Le génotype représente le patrimoine génétique d'un individu tandis que le phénotype est la façon dont le génotype se présente. Exemple:

- génotype : Bb

- phénotype : Brun

Groupes sangins et maladie génétique

Une maladie génétique, aussi appellée maladie héréditaire est causée par une anomalie dans l'ADN.

Une maladie chromosomique est quand il y a une anomalie au niveau des chromosomes. Par exemple quand il y en a en plus ou en moins ou quand les chromosomes se mélangent.

Une maladie génétique peut être dominante si elle est causée par une allèle dominante défectueuse. Et inversément pour une anomalie génétique récessive.

Les groupes sanguins sont définis par la présence d'agglutinogènes à la surface des globules rouges.

Les agglutinogènes sont des antigènes (protéines à la surface d'une cellule) sur la surface des globules rouges. Ils sont de types A, B et rhésus. Le groupe "O" est défini par l'absence de A ou B.

Les agglutines sont des anticorps qui vont s'agglutiner aux agglutinogènes pour les neutraliser.

Résumé en anglais de IMMUNE (partiel)

Immune: A journey in the Mystery that keeps you alive

This is a book written by the creator of the Kurzgesagt channel who made amazing videos about many topics, but my favorite are clearly the ones about the immune system. And recently they came out with a book called "Immune" that goes much deeper than their videos in the immune system.

I find this topic fascinating so I want to read it and I'll summarize it here. I really advise you to checkout those videos and the book by yourself though.

Chapter 1: What is the immune system?

It begins 3.5 billion years ago when some organisms found it much easier to get into a host and leech their resources than competing with them.

Around 541 million years ago, multicellular animal life suddently exploded and became visible and much more diverse. To find the history of the immune system we can't do archeology as those cells don't preserve well with time and don't make fossils. So instead we have to look into far related animals in the evolution tree to try to go back in time.

By looking in sponges we found out the first primitive immune response in animals is called "humoral immunity", "humor" meaning "bodily fluids" in ancient Greek. Basically it's very tiny stuff made of proteins that floats through the bodily fluids outside of cells and kill microorganisms that have no business being there. This defence was so useful that virtually all animals around today have it and hasn't changed in half a billion years.

But then after some time, specialized defence came in, "cell-mediated immunity" is here for that. They made able to get a very powerful ability: recognizing enemies and quickly producing dedicated weapons against them and even remember them in the future.

The immune system is not inside of you, it is YOU. It's an expression of your biology protecting itself and making your life possible.

Your immune system is not a singular thing, it's a ton of different means of defence, all connected in a network of vessels. Protein weapons, university where cells can learn who to fight and how, the largest biological library in the universe (able to identify and remember every possible invader).

At its very core, it's a tool to distinguish the "other" from the "self", it doesn't matter if it's meant to hurt you or not, if it's not "you", it gets detroyed. But the immune system tries to establish homeostasis: equilibrium, it tries to calm itself down and not overreacting.

Homeostasis is health, the absence of suffering.

Also, not only do you have to worry about life getting inside of you. But you also have to protect yourself against cancer cells, which is also the work of the immune system. But the immune system itself can become a threat when it overreacts, like in the cases of allergies or autoimmune diseases.

Imagine WWII, but 10 times bigger, completely decentralized and happening within days. This is what happens from your body's perspective when you get a cold.

Chapter 2: What is there to defend?

The body is what there is to defend. But it's very big. If you would be a cell, your body would be a mountain of flesh of the size of twenty Mount Everests.

What the body wants to protect the body from "the outside". The outside can be separated by the skin or membranes. There are 20 squares yards (meters) of surface of skin. But skin is already pretty thick and resistant.

Meanwhile membranes are more sensitive parts of the body, membranes can be lungs, digestion tube, etc. There are 200 square yards of membrane. If you would be a cell, this surface would be the size of the US or Central Europe.

Moreover there are 40 Trillion cells to protect.

Chapter 3: What are your cells?

Cells are fundamental building blocks, but there themselves have building blocks, those are the proteins. Just like us, they have organs called "organelles" like mitochondria that converts food and oxygen to energy (ATP).

Proteins are made of amino acids that are coded by DNA. They can make anything, from signals, to walls or organs. There are 10.24 trillions possible protein chains.

There are built by other proteins in cells that code RNAm from DNA that gets into the ribosome to be converted to amino acid chains AKA proteins.

A fascinating thing with proteins are that they are dumb individually, but collectively forms everything. This isn't linked to the immune system but it's an important thing to understand this for understanding the rest.

Another fascinating thing is the fact there are so small and light that gravity is not meaningful in that scales. Everything is managed by their shape which defines if they repel or attract each other. Those interactions form the "biological pathway" that defines their behavior and functions. Also they can be extreemly fast, 5 m/s which is very fast given the fact they are very very small. If you would be a protein, you would be as fast as a jetplane.

Chapter 4: The Empires and Kingdoms of the Immune System

There are two realms of the immune system, the first one is "innate" and the other one is "adaptative".

The inate immune system is the one you are born with, it's an unspecific type of defence that everyone has at birth. Without it we would die in just a few days. The main advantage is that it's very fast.

The adaptative immune system however is a specific type of defence. It's very efficient and can be triggered when the inate immune system can't handle things anymore. The main issue is that it's slower, because it has to be trained. This system also contains the largest biological library in the universe, that makes you able to be protected against EVERY diseases in the world.

Chapter 5: Meet Your Enemies

It's important to understand that to your invaders, you are not an enemy, but a full ecosystem, a planet.

Your enemies are pathogens, a pathogen is anything that can cause suffering, and anything can be a pathogen under the right circumstances.

One very common type of pathogen are bacteria. Bacteria are a "simpler" type of life, it's also a very old one dating back billions of years. Some estimations estimate there are 10x more mass of bacterias than animals on earth. This is also because they can reproduce very quickly which is a challenge for your immune system.

Not all bacterias are pathogen, life wouldn't be possible without bacterias.

Chapter 6: The Desert Kingdom of the Skin

The skin is a crutial border that protects all parts of your body. It has to be strong, but also regenerate quickly.

Skin dies and regenerate, the dead skin is an added layer on its own. Every single second, you shed around 40 000 dead skin cells.

Sweat also has the effect to make skin salty, which many microbes don't like. Sweat also contains some passive anti-biotics.

From the perspective of a bacteria, your skin is a dry, salty desert fukked wutg geysers that spit out toxic fluid and flush enemies away.

We could think there is nothing living on the skin but it's wrong there are a million of bacterias living on every centimeter of skin. They aren't harmful to the body, they're in symbiosis. The body provide food, and they provide protection.

We don't know how the immune system decides who is allowed to settle and who's not.

Chapter 7: The Cut

Small actions on the scale of a human can be catastrophic at the scale of a cell.

Let's say you go on a hike and cut yourself, your skin is breached and bacterias enter your body, find amazing nutriments and place to live between helpless cells.

Cells send alarm signals and the macrophages reacts immediatly. Macrophages are really big, if a cell would be the size of a human, macrophages would be the size of a black rhino. They eat the dead cells and living enemies.

When even those macrophages can't handle the attack, they'll start sending help signals, neutrophils then come.

They start hunting and devouring bacterias but with less care for their surroundings, with a lot of collateral damage until they die of exhaustion. They can even commit suicide and release wide and toxic nets around themselves in the process.

Those toxic nets kill bacterias and make it harder for them to escape.

The cells working on the site started the process of INFLAMATION. Which means they ordered the blood vessels to open up and let warm fluid stream into the battlefield. For one it squeeze the nerve cells (which send pain signals)

Now hours after the infection began, it's time for another cell to come, the DENDRITIC CELL. They monitor the battle and collect samples of the battlefield. The dendritic cell will now call the adaptive immune system for help (it takes about a day).

Chapter 8: The Soldiers of the Innate Immune System: Macrophages and Neutrophils

INSERT IMAGE OF MACROPHAGE HERE

An activated macrophage can swallow up to 100 bacterias before it dies of exhaustion.

Neutrophils are simpler fellow, they kill everything around and they even come with a "kill switch" to kill themselves. 100 billion neutrophils give up their lives voluntarily and dies every day.

Neutrophils can throw acid at ennemies as well as "granules" which are filled with a deadly load (imagine it as little knives and scissors that are made to cut open and cripple intruders).

Chapter 9: Inflammation: Playing with Fire

Inflamation is the universal response from the immune system to any kind of damage. No matter if you cut yourself, get bruise, bacteria, virus, cancer or allergic reaction.

Damage or danger - preceived or real - causes inflammation.

★CHIMIE★

Les liaisons chimiques :

Structure de l'atome :

Le modèle de Lewis :

● = Un électron célibataire

━ = Une paire d'électron, un doublet

Dans le tableau periodique, nous pouvons voir au-dessus des huit familles leur modèle de Lewis représentée par leurs couches de valences.

Les liaisons chimiques : Ioniques et covalentes

La règle de l'octet : Règle empirique, basée sur l'observation.

→ Avoir 8 électrons sur la couche de valence rend la substance stable. Ce sont les gaz rares.

Par conséquent, toute substance avec moins de 8 électrons de valence va avoir tendance à se lier avec d'autre substance afin de se rapprocher le plus possible d'un gaz rare.

La différence d'électronégativité :

Certains atomes sont plus électronégatifs que d'autres (voir tableau periodique). Donc quand deux atomes vont se rapprocher, il y a 3 cas de figure :

-

La liaison est covalente :

- Parfaite (Apolaire)

- Polarisée

- Parfaite (Apolaire)

-

La liaison est ionique

△X = │XA - XB│

X = électronégativité (Voir tableau periodique)

Les liaisons covalentes parfaites/apolaire : Ce sont des liaisons qui résultent de la mise en commun de deux électrons célibataires entre deux atomes de même électronégativité.

△X = 0

EX : H2, Cl2, PH3, SO3

Les liaisons covalentes polarisées : C'est la mise en commun de deux électrons célibataires d'électronégativité différentes comprise entre 0 et 1,7.

L'atome le plus électronégatif à une charge partielle négative (δ-) et l'atome qui est le moins électronégatif à une charge partielle positive (δ+).

EX : HCl

Les liaisons ioniques :

C'est la liaison entre deux atomes de charges opposées.

En général, c'est entre du métal (qui donne un électron) et un non-métal (qui reçoit l'électron).

Cela va former un anion (ion portant une charge électrique négative) et un cation (ions portant une charge électrique positive).

EX : NaCl

Les différences entre les liaisons ioniques et les liaisons covalentes :

La liaison ionique : Un atome cède un électron à un autre.

→ il y a un métal et un non-métal

C'est très polaire, la différence d'électronégativité est de plus de 1,7

La liaison covalente : 2 atomes partagent un électron.

→ Il y a deux non-métaux

C'est peu polaire, la différence d'électronégativité est de moins de 1,7

Les molécules polaires ou les dipôles électriques :

C'est une molécule qui ne partage pas uniformément les électrons à travers la liaison covalente et qui présente un dipôle sur les atomes impliqués.

Une molécule est polaire si :

- Si elle est composée d'élément ayant une électronégativité différente.

- S'il y a un dipôle, le centre des charges positives n'est pas au même endroit que le centre des charges négatives.

Les molécules apolaires :

Les molécules apolaires sont composées d'atomes qui ont une valeur d'électronégativité similaire. Lorsque deux atomes d'électronégativité semblable partagent des électrons dans une liaison covalente, ils sont attirés vers l'un ou l'autre atome de manière égale.

Une molécule est apolaire si :

-Si tous les atomes qui composent la molécule ont la même électronégativité.

ou

La configuration spatiale des molécules :

La solubilité des substances dans un laboratoire :

Les substances covalentes peuvent être : liquide, solide ou gazeux

-

Les solvants polaires : EX : de l'eau

→ Dissous bien les substances covalentes polaires

→ Dissous peu les solutés covalents apolaires

⇉ Les acides sont ionisés en solution aqueuse -

Les solvants apolaires :

→ Dissous bien les solutés covalents apolaires

→ Dissous peu les solutés covalents polaires

La solubilité des substances ioniques dans l'eau : dans un laboratoire également

Substance ionique → Solides cristallins

Les équilibres chimiques :

Les réactions complètes et irréversibles :

La réaction consomme au minimum complètement un des réactifs.

A + B → C + D

Les réactions incomplètes et réversibles :

La réaction ne consomme pas totalement ses réactifs.

A + B ⇌ C + D

L'état d'équilibre :

Une réaction complète et réversible va évoluer vers un état d'équilibre, c'est quand la concentration des réactifs n'évoluent plus.

Expression de la constante d'équilibre :

RAPPEL : La concentration molaire, C (mol/L), c'est le rapport à la quantité de matière, n (mol), et le volume, V (L).

La constante de concentration (Kc) :

Cela permet d'estimer les proportions des produits formés par rapport aux réactifs à l'état d'équilibre. C'est calculé en mol/L.

- Il dépend de la température du système

- Les composants solides n'appairassent pas

- L'équilibre peut être hétérogène ou homogène

Homogène → Tous les produits et réactif sont dans le même état

EX : Gaz, Liquide

Hétérogène → Les produits et réactifs ne sont pas dans le même état

Si le Kc est élevé : Soit, Kc > $1.10^{10}$

La réaction est considérée comme complète et irréversible.

- à l'équilibre il y aura plus de produit que de réactifs

- dans l'équation, ça va aller vers la droite. La réaction va consommer presque tous les réactifs et créer que des produits

Si le Kc est faible : Soit, $Kc < 10^{-10}$

- à l'équilibre il y aura plus de réactifs que de produits

- dans l'équation, ça va aller vers la gauche. La réaction va consommer presque tous les produits et créer que des réactifs.

Si : $1.10{-10} ≤ Kc ≥ 1.10{10}$ La réaction est incomplète et réversible.

Calculer le Kc :

- Utiliser les concentrations (ou les pressions partielles) à l'équilibre

- Placer les produits au numérateur

- Placer les réactifs au dénominateur

- Utiliser les coefficients de l'équation chimique balancée comme exposants

La chimie organique :

C'est la chimie des composés Carbones, qu'ils soient d'origine naturelle ou synthétique.

→ Certains composés Carbones sont classés comme composé inorganique : Dioxyde de Carbone, Carbonates, Hydrogénocarbonate, etc

Le pétrole :

Il est issu de la transformation de substance organique provenant principalement du plancton sédimenté, grâce à l'action combinée des bactéries anaérobie (pas besoin d'air), de la pression et de la température.

Composition : Principalement composé d'hydrocarbure (Carbone et Hydrogène)

Utilisation :

93% pour la production d'énergie.

7% pour la pétrochimie. C'est l'industrie qui exploite les molécules de pétrole pour fabriquer des objets : Détergents, Médicaments, Textiles, Plastiques, Peintures, etc

Son raffinage : Plusieurs étapes

- Distillation fractionnée (fractionne le pétrole)

- Désulfuration (retire le souffre)

- Craquage (fragmentation des molécules)

- Reformage (transforment les hydrocarbures)

Les hydrocarbures :

Les types de chaines carbonées :

-

Linéaire : Quand tous les atomes de C sont liés à 1 ou 2 atomes.

EX : Hexane (CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3)

-

Ramifiée : Quand au moins un des atomes est lié à plus de 2 autres atomes.

EX : 2-éthylpentan-1-ol

-

Cyclique : Quand il est fermé.

EX : Cyclohexane

-

Les isomères : Ce sont des molécules différentes qui ont la même formule moléculaire, changeant leur propriété (chimie, physiques, bio).

Il y a deux types :

-

De construction : Qui varie par l'enchainement de leurs atomes.

EX : C4H10

-

De configuration : Relié dans la même suite, mais orienté différemment dans l'espace.

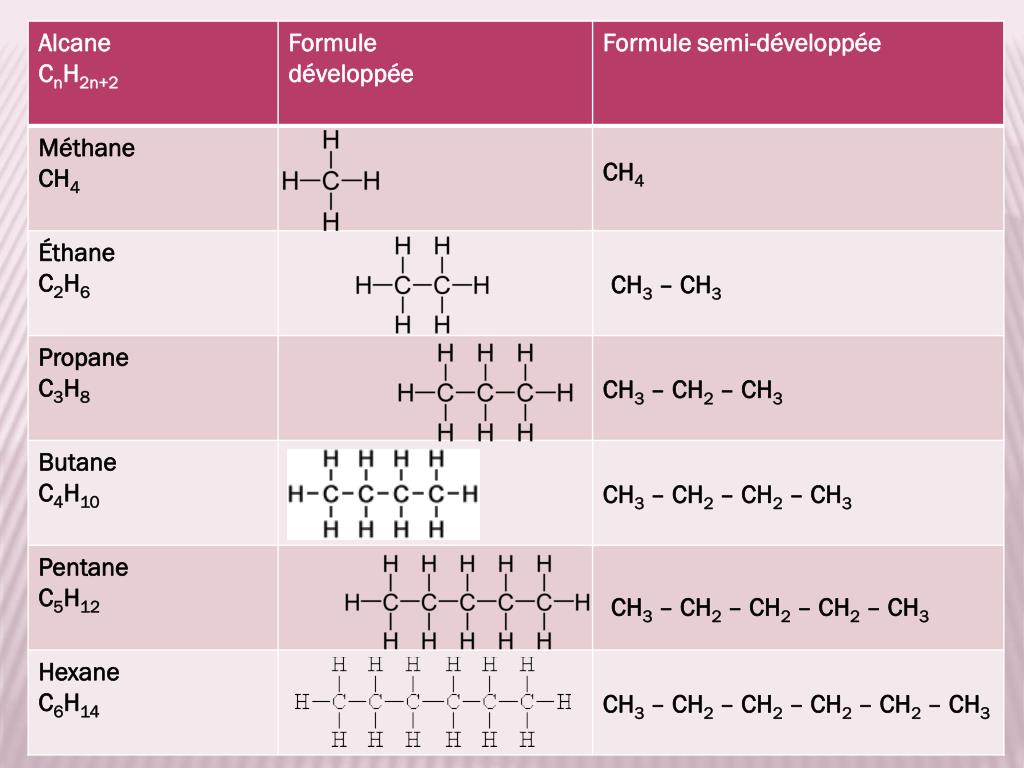

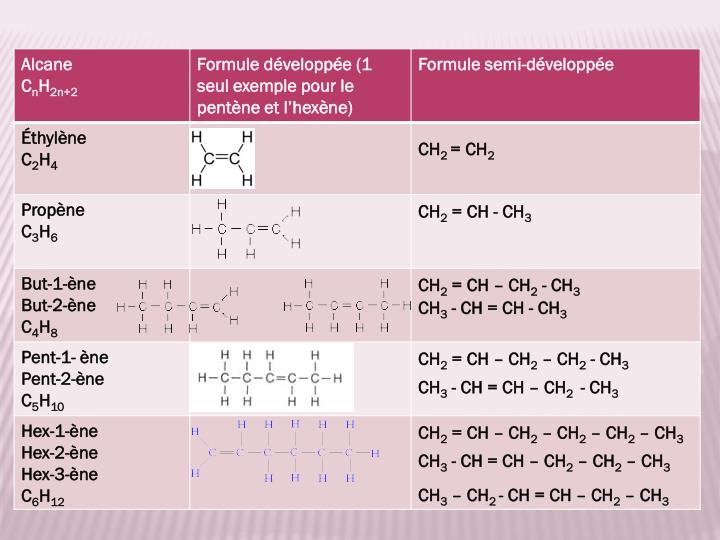

Formule développée et semi-développée :

Les types d'hydrocarbure :

- Alcane : Hydrocarbure avec que des liaisons simple : C - C

- Alcène : Hydrocarbure avec au moins une double liaison : C = C

Leurs nomenclatures :

Alcane :

Combustion des hydrocarbures :

Réaction de combustion : Réaction entre un combustible (matière qui brule) et un comburant (Dioxygène dans l'air).

→ Il faut une source d'énergie pour que le combustible atteigne son inflammabilité.

Réaction complète et incomplète :

Pouvoir calorifique : C'est la quantité d'énergie dégagée par une quantité de matière brulée. C'est calculé en Mégajoules/Kilogramme (MJ/Kg).

EX : Méthane→ 55,7 MJ/Kg

Ethan→ 51 MJ/Kg

Les hydrocarbures au quotidien :

- Sources d'énergies thermiques et mécaniques

- Pétrochimie

- Conservation des aliments

- Création de bougie

- etc

Polymérisation : Réaction durant laquelle une macromolécule se crée par l'assemblage de plus petite.

Monomères : Petites molécules qui vont se rassembler pour former des polymères.

Polymère : Macromolécule crée à partir de monomères.

EX : Amidon, Cellulose, ADN, Protéine, etc

Le recyclage des matières plastiques :

-

Le recyclage de la matière : On fond le plastique et on le reforme.

-

Le recyclage chimique : Il redevient un monomère.

- Le recyclage énergétique : On l'utilise pour créer de l'énergie.

★PHYSIQUE★

Force et mouvement :

Prérequis :

La vitesse : $Km/h$ ou $m/sec$, soit la distance sur le temps.

Les forces de frottements : c'est une force créée par l'interaction de deux surfaces en contact qui glissent l'une sur l'autre et qui s'oppose au mouvement.

Les actions réciproques : Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'égale intensité, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B.

Les énergies cinétiques : C'est l'énergie possédée par un corps du fait de son mouvement de translation et/ou de rotation par rapport à un référentiel donné supposé fixe.

Formule :$Ec = ½.m . △v²$

△v² = v2 - v1

m = Masse

Cinématique :

Vitesse moyenne : $v = △ x/△t$ ou $x1 - x0/t1 - t0$ Calculé en $Km/h$ ou en $m/sec$.

La vitesse instantanée : c'est la vitesse calculée sur un court laps de temps.

EX :

│―│

│――――――――――――――――――――――――│

│――――――――――――――――――――――――│

● = Vitesse calculée sur 1m par un radar instantané (vitesse instantanée).

● = Vitesse calculée sur 100m par un radar tronçon.

Accélération moyenne : $amoy = △v/△t = (v1 - v0/t1 - t0)

Référentiel : Indique une ou des positions dans un lieu donné.

La vitesse : C'est la distance sur le temps.

L'accélération : C'est la différence de vitesse sur une durée.

Cinématique 2D :

Vecteur vitesse : Il a pour but de préciser la direction et le sens du mouvement, il longe toujours la trajectoire.

Le vecteur accélération : Sa valeur est constante.

$$ac = Vitesse² / Rayon = m / sec²$$

MCU : Mouvement Circulaire Uniforme

C'est un mouvement qui forme un cercle avec une vitesse constante (exemple au-dessus ⇧).

Dynamique :

Résultante de forces : C'est la somme des forces (N).

1ʳᵉ loi de Newton : le principe d'inertie :

Si dans le référentiel terrestre, un système n'est soumis à aucune force ou il est soumis à des forces qui se compensent, alors soit ce système reste immobile, soit il est en MRU (c'est-à-dire que sa trajectoire est une droite et sa vitesse est constante).

2ᵉ loi de Newton : la loi fondamentale de la dynamique :

une force résultante exercée sur un objet est toujours égale au produit de la masse de cet objet par son accélération.

$Fr = m . a$

3ᵉ loi de Newton : le principe des réactions réciproques :

Tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'égale intensité, de même direction, mais de sens opposé, exercée par le corps B.

Le Newton (N) : Unité de mesure de force (symbole N), correspondant à une accélération de 1 m/ s2 communiquée à une masse de 1 kg.

La force centripète : C'est la force résultante dans un MCU, elle va vers le centre du cercle.

Les sources d'énergies :

Il y a différente forme d'énergie : Lumineuse, thermique, mécanique, électrique, chimique, hydraulique, éolienne, biomasse, etc

→ Ce sont des ressources

| énergies renouvelable | énergies non renouvelables |

|---|---|

| Les ressources ne s'épuisent pas rapidement, car elles sont disponibles en grande quantité, où se régénère facilement. | les ressources s'épuisent rapidement, car leur temps de fabrication est supérieur à leur temps d'exploitation. |

| EX : Solaire, éolienne, hydraulique, biomasse, etc | EX : Fossile, nucléaire, etc |

Conservation de l'énergie : pour une machine, la somme des énergies entrantes et sortantes sont équivalentes. ● = ●

Le rendement d'une machine : C'est le rapport entre l'énergie sortante utile et l'énergie entrante.

Rendement = (E utile / E absorbé) . 100$

EX : Une voiture

$(déplacement / pétrole + électricité) .100 = rendement$

énergie électrique :

Méthode de production : via des piles, des panneaux photovoltaïques, un générateur, etc

Le fonctionnement d'un générateur : Une bobine capte une variation d'un champ magnétique, elle crée un courant induit, elle génère donc de l'électricité.

→ Pour créer une variation, il faut généralement un mouvement, l'énergie cinétique est donc partiellement convertie en énergie électrique.

Transformateur : C'est 2 enroulements (primaire et secondaire) qui comportent N1 et N2 spires. Quand le primaire est alimenté par le courant alternatif, le nombre de spires influence la tension à la sortie du secondaire.

$U2 = N2 / N1 . U1$

⚠ U = La tension

L'énergie thermique : C'est l'énergie produite par le mouvement des atomes et des particules au sein d'un corps ou d'une substance. Elle est l'expression de l'énergie sous forme de chaleur.

3 Mécanisme de transfert de chaleur :

-

Conduction : Le transfert par conduction est un échange d'énergie avec contact. Dans un gaz ou un liquide, l'énergie se propage par contact direct entre molécules au gré des chocs aléatoires à l'échelle microscopique.

-

Rayonnement : . Le rayonnement thermique est le transfert d'énergie par ondes électromagnétiques. Les ondes électromagnétiques transportent l'énergie à travers l'espace.

-

Convection : La convection est un mouvement dans un gaz ou un liquide qui est causé par des différences de température. Ce mouvement transfère la chaleur dans le gaz et le liquide.

L'énergie interne : C'est l'énergie de l'objet qui change lors d'un transfert.

C'est la somme de toutes les énergies microscopiques.

Machines thermiques : EX : Frigo, pompe à chaleur, etc

Le but de la machine est de rendre la source chaude plus chaude et la source froide plus froide.

Grâce à un compresseur afin que la pression et la température augmentent.

Et un détendeur afin que la pression et la température diminuent.

Le travail d'une machine : C'est la différence entre l'énergie thermique reçue à la source chaude et celle cédée à la source froide

$W = Qc - Qf$

Qc → Chaud en Joule

Qf → Froid en Joule

W → Travail en Joule

Rendement maximum d'une machine thermique :

$n max = W / Qc = Qc -Qf / Qc = 1 - Qf / Qc$

n max → rendement en Joule

L'énergie nucléaire :

Rappel :

Nucléons → Protons et neutrons

Z → Numéro atomique ou nombre de protons

A → Nombre de masse ou nombre de nucléons

Isotopes → Deux atomes possédant un nombre identique de protons, mais ayant un nombre de neutrons différent.

Nucléides → 2 noyaux avec le même Z et le même A.

La radioactivité : C'est la propriété qu'ont certains noyaux atomiques de se transformer spontanément en émettant divers rayonnements.

3 types de radioactivités :

| α (Alpha) | β (Bêta) | γ (Gamma) |

|---|---|---|

| Le rayonnement alpha, émis par un atome radioactif, est un faisceau de noyaux d’hélium composé de deux protons et deux neutrons. | Le rayonnement bêta, émis par un atome radioactif, est un faisceau d'électrons. Le rayonnement bêta cause plus de dégâts que le rayonnement alpha, car il est chargé électriquement. | Le rayonnement gamma est composé de photons de haute énergie. Ce rayonnement va pénétrer davantage dans l’organisme que les rayonnements alpha et bêta, mais il modifie moins les particules qu’il rencontre. |

Activité radioactive A(r) : Indique le nombre moyen de désintégrations par unité de temps en Becquerel (Bq).

1 Bq = 1 désintégration / seconde

Demi-vie : c'est le temps qu'il faut pour diviser en deux l'activité d'une source.

La relation d'Einstein :

⚠ La masse reste la même SAUF en nucléaire.

$E = m . c2$

E → énergie

m → masse : △m

c2 → constante : vitesse de la lumière. 300 000 000 m / sec (arrondi)

→ Défaut de masse : C'est la différence entre m initial et m final, ce qui permet de calculer l'énergie.

Fission et fusion :

Fission : C'est une réaction nucléaire provoquée, produisant sous l'impact d'un neutron la désintégration d'un noyau lourd en plusieurs noyaux plus léger avec libération d'énergie.

EX : une centrale nucléaire

Fusion : 2 noyaux légers s'associe pour former un noyau plus lourd avec libération d'énergie.

EX : une étoile

La terre et le cosmos :

La planète terre :

L'effet de serre : Le rayonnement terrestre rétro diffusé est partiellement absorbé par certain gaz dans l'atmosphère (H2O et CO2).

→ Donc plus, il y a de CO2, plus les rayons rejet sur terre, donc la planète se réchauffe.

La force de gravitation : C'est la force avec laquelle la terre attire tous les objets vers son centre.

$F = G . (m . M / d2)$

Suite à cette formule, on peut définir une constante de gravité : g

$g = G . M / d2$

G = La constante

M = La masse de la terre

d = Le rayon de la terre

m = masse de 1 kg

M = masse de 2 kg

d = distance en mètre

G = constante de gravitation : 6,667 . 10 ^2^

g = 9,81 m / sec2

Le système solaire :

Ordre des planètes :

Soleil - Mercure - Venus - Terre - Mars - Jupiter - Saturne - Uranus - Neptune

Moyen mnémotechnique :

Merveilleuse Vue Toute Ma Joie Sur Un Nuage

Les planètes tellurique : De Mercure à Mars.

Ce sont des planètes formées de solides, car elles sont suffisamment proches du Soleil.

, car elles sont moins proches du soleil.

Un satellite : "mini planète" qui tourne autour d'une autre planète.

EX : la lune

Météorite : Fragment de corps céleste qui traverse l'atmosphère et atteint la croûte terrestre.

Comète : Astre présentant un noyau brillant (tête) et une traînée gazeuse (chevelure et queue), qui décrit une orbite en forme d'ellipse autour du Soleil.

Astéroïde : Petit corps solide du système solaire, de quelques centaines de kilomètres de diamètre au maximum.

Modèle géocentrique :**C'est le premier modèle du système solaire qui a fait. il met la terre au centre et le reste gravitant autour.

Le modèle de tycho branché : La terre est toujours au milieu, mais les orbites changent.

L'héliocentrisme par Copernic : C'est la première fois que le soleil est mis au centre, mais les autres astres gravitent simplement autour.

Johannes Kepler : Il découvre le principe d'éclipse.

Méthode pour calculer la distance Terre - Lune / Terre - Soleil :

Aristarque de Samos : grâce à une éclipse, il a pu déterminer le diamètre de la Lune.

L'écho lazer : Envoyer un lazer sur la lune et calculer le temps et la vitesse lumière.

**Vitesse orbitale :**Les orbites sont des ellipses et le soleil est un des deux foyers.

La vitesse décroit en fonction de la distance avec le soleil.

$v = √ ( G . M / R )$

v = vitesse orbitale en m / sec

M = masse du soleil en kg

G = constante Newtonienne

Le cosmos :

La création d'une étoile :

- La matière est dispersée dans le vide. il n'y a pratiquement que des H.

- 2 particules vont s'accrocher pour créer de la gravitation.

- Une masse concentrée et chaude se crée en son centre.

- Les H fusionnent pour créer de l'Hélium.

- Création d'énergie, d'une étoile et puis d'une galaxie.

Année-lumière : Unité qui équivaut à la distance que parcourt la lumière en un an.

EX : Soleil → Terre = 8 minutes.

Méthodes pour calculer la vitesse lumière.

Rømer : Il commence à observer les satellites de Jupiter et à mesurer le temps séparant chaque moment où une lune (particulièrement Io) disparaît derrière la planète géante et réapparaît du côté opposé. En accumulant les données année après année, il constate que la durée séparant chacune des éclipses est plus courte lorsque la Terre est proche de Jupiter et plus longue lorsqu'elle en est loin.

Hippolyte Fizeau : Il met au point une méthode de mesure de la vitesse de la lumière, utilisant une roue dentée tournant à vitesse constante vers laquelle les rayons lumineux passant entre les dents sont réfléchis. La distance utilisée entre le miroir et la roue est proche de 8 000 m entre le sommet de la maison paternelle des coteaux du mont Valérien à Suresnes et Montmartre. Si la roue s'est décalée d'une demi-dent au retour du rayon, elle occulte la lumière, ce qui permet de connaître la vitesse de la lumière, connaissant la distance et la vitesse de rotation de la roue. Cela lui donne une valeur pour la vitesse de la lumière proche de 315 300 km/s.

Le big bang : Hypothèse qui dit que l'univers aurait été engendré par une énorme explosion à partir d'un état ou toutes les énergies se seraient retrouvée au même endroit.

Univers en expansion : Tout l'univers s'agrandit et s'éloigne de plus en plus comme un gâteau qui gonfle. O peut mesurer cela grâce à l'effet Doppler.

Ondes et matière :

Concordance de phase : 2 points qui vibrent de même façon dans le temps.

Propriété générale des ondes :

Principe de superposition : 2 ondes peuvent se croiser sans se perturber.

Réflexion : Si une onde rencontre un objet fixe, celle-ci regard dans un angle égal appelé angle de réflexion.

Réfraction : Si la vitesse d'une onde est modifiée lords d'un changement de milieu.

Diffraction : C'est un phénomène physique naturel qui consiste à changer la direction de propagation des ondes mécaniques et électromagnétiques, après la rencontre de ces dernières avec un obstacle de taille proche ou inférieure à leur longueur d'onde.

Interférence (par superposition) : Lorsque l'on superpose deux faisceaux monochromatiques, l'intensité qui en résulte varie spatialement entre un maximum qui dépasse la somme des intensités et un minimum qui peut être nul.

L'effet Doppler : Lorsqu'une source et/ou un observateur se déplace l'un par rapport à l'autre, la fréquence perçue est modifiée.

La propagation d'un signal :

Dans un milieu élastique, une perturbation en point engendre une perturbation des points voisins. On appelle une onde mécanique la propagation d'un signal dans un milieu élastique. Elle se propage dans toutes les directions.

EX : une pierre dans l'eau.

Si le milieu n'est pas homogène, ça peut changer la propagation :

Il y a 3 modes de propagation :

-

Transversale : Elle se propage perpendiculairement à la à la direction de propagation.

-

Longitudinale : C'est une onde dont la perturbation du milieu se fait dans la même direction que sa propagation.

-

De torsion : Les point du milieu tournent localement autour de la direction de propagation.

Vitesse de propagation/Célérité :

Elle varie selon les caractéristiques du milieu en fonction, en particulier, de son élasticité et de sa masse.

→ La vitesse du son est aussi influencée par la température

→ La vitesse des vagues est aussi influencée par la profondeur

-

Une onde : est une propagation d'énergie sans transport de matière.

→ Le milieu est restauré dans son état initial après le passage de l'onde.

→ Si l'onde rencontre un objet sur son passage, elle peut lui céder une petite partie de son énergie et constituer ainsi un mode de "communication" d'un endroit à l'autre. -